東縱、邊縱香港老戰士抗日戰場回憶————日寇大亞灣登陸、廣東人民抗日遊擊隊成立

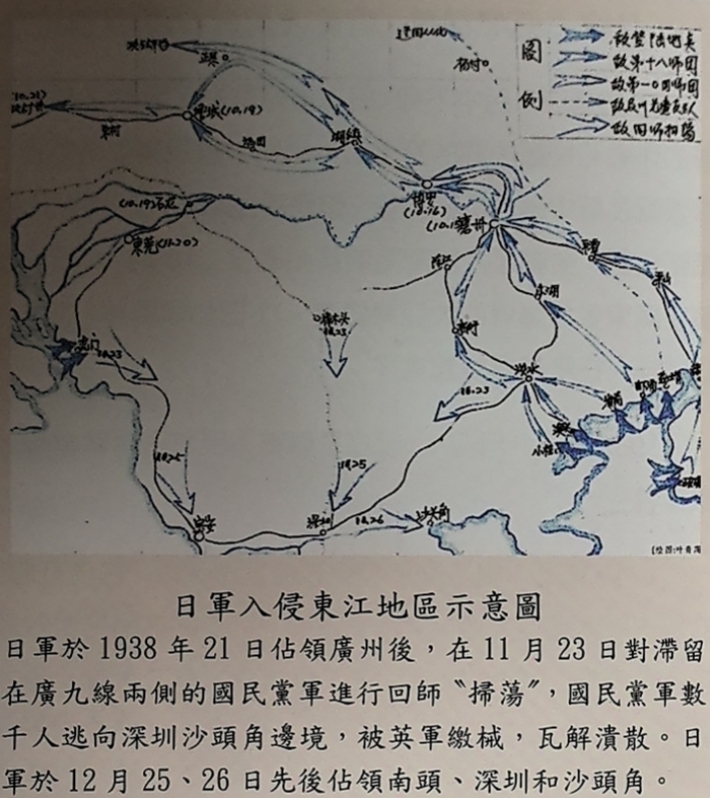

1938年10月中下旬,日本侵略軍為了策應其進攻武漢的作戰,切斷中國的海上對外聯絡,實現其攻取武漢,摧毀或瓦解中國的抵抗力量,迫使國民政府屈服投降的戰略企圖,發起了入侵華南的廣州戰役。

10月12日,日軍在廣東省惠陽縣的大亞灣登陸,21日佔領廣州。

從此,抗戰烽火在華南燃燒起來了。

1938年11月初,成立了惠寶人民抗日遊擊隊,隊長曾生。

1940年初,根據廖承志同志的指示,以「白皮紅心」的做法掩護黨的力量,爭取到番號「第四戰區第三遊擊縱隊新編大隊」。

與此同時,王作堯指揮的第二大隊,也在進行一系列的抗日鬥爭。

1940年9月中旬,在寶安縣南公頭山畔的上下坪村,召開了部隊幹部會議。

根據黨中央的指示,部隊拋棄國民黨原先給予的「新福大隊」、「第二大隊」的番號,改稱為廣東人民抗日遊擊隊(東江縱隊的前身),整編為兩個大隊:第三大隊和第五大隊。第三大隊由曾生擔任大隊長,第五大隊則由王作堯擔任大隊長。

1940年10月,在中共東江特委的統一領導下,以東莞大磺山和寶安羊臺山抗日根據地為基礎,建立了東江敵後抗日根據地。

1941年11月,日軍第三十六師團正在沿廣九鐵路南段以及惠陽沿海一帶集結,毫無疑問是要進攻香港。廖承志指示要做好應變準備,一旦戰事發生,立即派部隊進入港九地區,開展遊擊戰,部隊應即向九龍靠近,以便接應在香港的同志轉移。

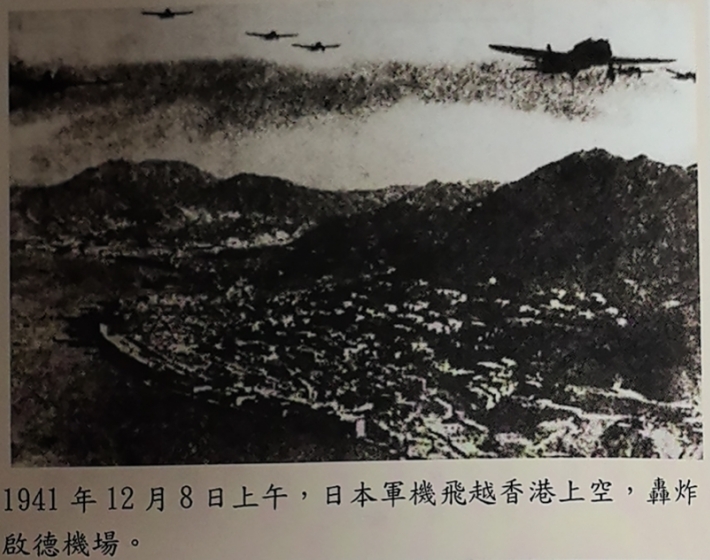

1941年12月8日早上,日軍越過深圳河突襲新界和九龍半島,瘋狂轟炸散德機場,悍然發動了對香港的侵略戰爭。

由於英軍的消極抵抗,僅十八天,便在12月25日「聖誕節」當天佔領了香港,港督楊慕琦(Sir Mark Aitchison Young)宣佈無條件投降,拋下廣大的香港人民於水深火熱之中。

在戰事發生之前,英國和香港當局並不相信日軍會揮師南下,後來為了威懾日本,僅增派了兩管加拿大兵加強新界的防守力量。

他們根本沒有考慮如何採取措施、保衛香港的問題,充分暴露了殖民主義的醜惡嘴臉。

戰鬥爆發前一個月,日本派遣軍源源南下,各種兵種分別駐紮在廣九鐵路、寶太公路、惠深公路兩旁的村莊,各方面的情報顯示:日本進攻香港已迫在眉睫。

為此,廣東人民抗日遊擊隊第三大隊和第五大隊的政委尹林平專程前往香港,通過八路軍駐港辦事處將這些重要情報告知港英當局。

1941年12月初,廖承志、夏衍、喬冠華與港督楊慕琦的代表,布政司金遜(Franklin Charles Glemon)在香港大酒店三樓舉行會議。

中共方面明確表示東江抗日遊擊隊可以動員新界民眾,協同英軍保衛港九地區,同時英方應提供必要的武器彈藥。

英方表示理解,並表示會立即報告港督,盡可能滿足遊擊隊的要求。然而,事後再無下文。

很明顯,英國人只是做個樣子,威懾一下日本而已,他們認為香港這塊彈丸之地並沒有重要性。

1942年2月,在白石龍幹部會議上決定成立廣東人民抗日遊擊縱隊,對部隊進行整編,成立一個主力大隊及四個地方大隊。在原第五大隊的基礎上成立主力大隊,東莞地區部隊仍為第三大隊,惠州地區部隊編為惠陽大隊,寶安地區部隊改為寶安大隊,港九地區成立港九大隊。

1942年7月,收編國民黨王竹青部隊,編為獨立中隊,直屬總隊。

1942年8月,以原主力大隊為基礎,再從惠陽大隊調一個小隊來重建主力大隊,代號「珠江隊」,直屬總隊領導,下轄三個小隊,主要在莞太、寶太公路沿線活動。

1943年2月,為貫徹中共南方局的指示,在九龍新界沙頭角區烏蛟騰村召開會議,總結東江和珠江三角洲的鬥爭經驗和部署今後的工作,稱為烏蛟騰會議(現今烏蛟騰村已作為革命遺址,建有抗日英雄紀念碑)。

1943年8月,黨中央指示將廣東人民抗日遊擊隊的番號改稱為「廣東人民抗日遊擊隊東江縱隊」。

在日本侵略香港期間,出現了不少香港人自救自衛的抗日行為,感人至深!

這些香港人在香港地區進行的抗日鬥爭鮮為大眾所知,現將根據回憶、自述依次介紹。首個介紹的是,由葉雉裏為首的一群青少年在沙頭角蓮麻坑村中的行動尤為突出,他們自發地出擊,破壞落入敵手的礦山資源,為保衛家園做出了貢獻。