張治中

和平將軍 張治中

張治中(1890—1969),原名本堯,別號文白、文伯,安徽巢縣洪家疃(今安徽省巢湖)人,1890年10月27日出生於一個貧窮農戶家庭。張治中是黃埔軍校骨幹將領之一,國民革命軍陸軍二級上將。在國民黨內擔任重要職務期間,堅持國共兩黨和平共處,因為對中國的和平作出了貢獻,被譽為“和平將軍”。

在黃埔軍校時渴望加入中國共產黨

1911年武昌起義爆發後,21歲的張治中參加上海學生軍,後改編為陸軍部入伍生團第一營。1912年秋編入武昌陸軍預備學校學習,1914年8月考入保定陸軍軍官學校第三期步兵科學習。1916年8月畢業後,分發安武軍倪嗣沖部服役。1917年夏,張治中南下廣東,歷任駐粵滇軍第四師第八旅旅部警衛隊隊長、征閩滇軍第四師第八旅司令部參謀等職。

1923年,蔣介石到蘇聯考察,蘇聯人提醒,沒有自己的軍隊,光靠人家的舊軍隊是靠不住的。於是,黃埔軍校應運而生。軍校設立黨代表和政治部主任的職務,也是仿照蘇聯紅軍軍校的經驗。黨代表由廖仲愷出任是眾望所歸,可政治部主任職務一開始就是難事。最先提議的是吳稚暉,可吳稚暉因為反感中共而被拒絕,隨之戴季陶出任幾天後,覺得不能協調各方面的矛盾便自己辭職。之後,又換為邵元沖,同樣也不能勝任。就在這時,周恩來回國,到廣州後擔任廣東省委宣傳部長,同時在黃埔軍校兼任政治教官,他經蘇聯顧問和張申府推薦,出任黃埔軍校政治部主任。

1924年初,孫中山籌辦軍校時,蔣介石就聘請張治中為黃埔軍事研究委員會委員,但張治中當時在桂軍軍校工作脫不開身,直到1925年初才到黃埔軍校正式就職。1925年,革命軍東征,張治中代理總隊長職務,同時兼任第二師和廣州衛戍司令部參謀長。張治中到黃埔軍校後,雖然工作的環境比較生疏,但很多上司、部下都較熟悉。一天早上,張治中對入伍生訓話後,卻發現隊伍旁邊有一名軍姿穿戴整齊、兩腳始終併攏站立的軍官,一看就覺此人氣宇非凡。解散隊伍後,張治中大步走了過去,同時,這位軍官也健步走了過來舉手敬禮。然後,他自我介紹說道:“您好,我是周恩來。”

張治中一聽是“周恩來”三個字,於是高興地回答:“久聞大名,我一到學校就想去拜會,向您討教政治工作的經驗。”

周恩來說:“您太謙虛了,您的經驗比我多,我應該向您學習啊!您剛才對學員講的吃苦精神很好,自己沒有受過嚴格的訓練,沒有吃過苦,是講不出這些話來的。有經驗、有教養的軍官,僅僅在課堂裡是培養不出來的。”

兩人在操場上邊走邊談。這時張治中沉思了一會兒,十分感慨地說:“我小時候母親告訴我家鄉的一句格言——‘咬口生薑喝口醋’(據說張治中把慈母的這句遺教請“草聖”於右任寫了一塊橫匾,懸掛在安徽故里的牆壁上作為永久紀念)。讓我把這句話當作座右銘,終身不要忘記,青年人只有嘗盡心酸,歷盡艱苦,才能成人立業。”

“張先生說得很對,您比我長八歲,懂得做人的道理,您是我的老大哥啊……”周恩來誠懇地說。此後,周恩來和張治中在黃埔軍校情同手足,結為朋友,來往密切,經常探討中國的前途。張治中後來回憶說:“黃埔軍校成立,我便進了黃埔,便認識了周恩來先生,他是政治部主任,我們一見如故,他為人熱情,談吐風度、學養都具有很大的吸引力。”

在黃埔軍校裡,張治中在周恩來等人影響下,渴望加入中國共產黨組織,於是,他向周恩來提出了入黨申請。但是,當時由於國共合作有明文規定,共產黨不吸收國民黨的高級幹部入黨,因此,這使張治中的政治願望落空。雖做不成中國共產黨黨員,但張治中一生堅守不對共產黨放一槍一彈的承諾。

在重慶三廳裡為國共合作辦實事

1937年11月下旬,國民政府主席林森率大小官員撤離南京,隨之在武漢發佈《國民政府移駐重慶宣言》,宣佈遷都重慶。1939年2月初,張治中因長沙大火事件辭去湖南省主席一職,隨國民政府要員遷到重慶。一天,蔣介石請張治中吃飯,飯後徵求張治中的意見。蔣介石問:“你願意擔任中央黨部訓練委員會主任委員,還是侍從室主任?”張治中毫不猶豫回答:“訓練委員會要多講話的,我現在不方便講話,我願意到侍從室去服務。”蔣介石聽後非常高興,隨即下達了張治中的任職命令。3月16日,張治中正式出任國民黨侍從室第一處主任。當時侍從室有3個處,第一處主管軍事,主任張治中;第二處主管黨政,主任陳佈雷;第三處主管人事,主任就是陰險狡詐的陳立夫。張治中在侍從室負責軍事,對內聯繫軍委會各部委,對外聯繫各戰區,各個地方的重要電文都要經過他,位置極為重要,由此也可看出蔣介石對他的器重。張治中在侍從室時間不長,但工作認真負責,事事為蔣介石排憂解難,深得蔣介石信任。

抗戰時期,日本侵略軍為摧毀中國人民的抗戰意志,對重慶實施狂轟濫炸。據不完全統計,從1938年春至1943年秋,日軍共出動了近萬架次飛機,實施轟炸218次,投彈11500枚以上,重慶城裡廢墟一遍,滿目瘡痍。在這種情況下,政治部在城裡無法正常辦公,遷到重慶西郊的三聖宮。

三聖宮是一座清代廟宇,已有200多年歷史,這個廟宇與一般宗教場所不同,同時供奉“三聖”。所謂“三聖”,是指道教老子、佛教釋迦牟尼和儒教孔子,將三位不同門派的聖人放在一起供奉。三聖宮地處高崗,整個庭院依山勢而建,占地5000多平方米,視野非常開闊。這裡當時都是農田和叢林,位置隱蔽,環境靜謐。張治中到政治部工作後,因三聖宮距家較遠,就經常在此居住。

日機轟炸重慶一瞥

作為全軍政治工作的主要負責人和蔣介石重要幕僚,張治中經常給蔣介石提建議,出主意,有時也提一些批評性意見。有一次,蔣介石請張治中、陳誠和熊式輝談話,不知怎麼談到行政院改組問題,蔣介石隨口說:“現在行政院長無人能做,我只好自兼。”張治中脫口而出:“現在能當院長的能找出一大堆來,不知鈞座以何標準衡量說無人能做?”蔣介石聽了哈哈大笑:“有那麼多人能當院長嗎?”不知什麼原因,蔣介石極愛兼職,像行政院長、教育部長、軍校校長、四川省主席甚至四行(指中央銀行、中國銀行、交通銀行和中國農業銀行)聯合辦事處主任他都兼過。

國民政府進川不久,蔣介石曾兼任四川省主席,當時張治中還在侍從室,明確提出反對意見,但蔣介石沒有採納。蔣介石有一次去成都處理公務,張治中和侍從室二處主任陳佈雷開玩笑說:“我們問問委員長以什麼身份去成都?如果以委員長身份則無到成都之必要,如果以四川省主席資格,那我們無隨行之必要。”後來蔣介石也意識到兼任四川省主席不合適,不久便讓給了張群。

1940年5月,第33集團軍總司令張自忠在棗宜戰役中犧牲,消息傳到重慶,張治中意識到主將一旦戰死,軍心必然動搖,所以必須馬上以最高統帥名義致電慰問,以安軍心。張治中第一時間替蔣介石擬好電稿,蔣介石閱後立即簽發。後來張治中在回憶錄中說,這份電稿,蔣介石只改了一兩個字,對張治中的處理非常滿意。

1940年9月6日,國民政府發佈命令,正式宣佈重慶為陪都,這座西南地區的山城由此成為中國的戰時首都。同年9月,張治中改任軍委會政治部部長。政治部是主管全國軍隊和軍事學校政治工作的機構,黃埔和北伐時期曾經設立。抗戰國共兩黨恢復合作後,軍委會又重新設置政治部,部長陳誠,周恩來是副部長之一,主管宣傳的第三廳廳長是郭沫若。1940年下半年宜昌陷落後,為保衛西南大後方,軍委會重新設立第六戰區,轄區為鄂西、湘北、湘西及川東、黔東一帶,陳誠調任第六戰區司令長官,政治部部長一職由張治中接任。

後來張治中遷居桂園。桂圓在重慶中山四路,是一個獨立臨街的小院,院子不大,陳設也很簡單,與人們印象中的政府要員官邸相差甚大。院內有座二層小樓,進門便是過道和衣帽間,裡面是客廳、餐廳、廚房和衛生間,樓上是臥室和辦公室。小樓後面是幾間平房,主要是汽車房和服務人員居住的地方。院子裡最引人注目的是兩株桂花樹,樹冠高及樓頂,遮得整座院子一片濃蔭。據說桂花樹還是張治中親手所植,這所住宅之所以命名為桂園有兩個原因:一是因為這兩棵桂花樹;二是張治中父親名為“桂徵”,張治中以此來紀念父親。

抗戰期間,國共兩黨雖合作共同抗日,但由於多年積怨,雙方軍隊經常發生摩擦。作為國民政府代表,張治中經常與中共代表周恩來、董必武、葉劍英等人進行談判。1942年,中共中央又專門派林彪到重慶參加會談,張治中在回憶錄中如此記述:“林是黃埔學生,蔣當時派我代表商談。記得曾經談過許多次,每次都是在我家裡(重慶曾家岩一座舊式小樓房,名桂園是向關家租來的),每次差不多都是周(周恩來)、林(林彪)一道來。談談歇歇,歇歇談談,前後經過八個月之久。”

1943年春,周恩來代表中共中央向國民黨方面提出四點意見,包括黨的問題、軍隊問題、陝北邊區問題和中共軍隊作戰區域問題。張治中認為可以接受,就報告了蔣介石。蔣介石對中共提出的意見未置可否,卻對張治中提出,邀請毛澤東到重慶來面談,並且寫了一封致毛澤東的信交給張治中。這時林彪恰好要回延安,張治中在桂園為林彪餞行,於是,就將這封信交給林彪帶回。後來據張治中回憶,延安方面對此雖然沒有回音,但這“卻為1945年抗戰勝利後,毛澤東先生由延安來重慶埋下一伏筆”。

張治中調任國民黨軍事委員會政治部部長後,兼任三民主義青年團書記。郭沫若領導的第三廳有不少共產黨人和左翼文化人士,有人向張治中建議將這些人排擠出去。但張治中與中共關係一直不錯,不但沒有排擠出去,而且還在政治部內設置了一個文化工作委員會,仍請郭沫若主持。這個委員會中有不少知名文化人士,如沈雁冰、陽翰笙、老舍、田漢、胡風、洪深、孫伏園、王昆侖、熊佛西等都是委員。對於文化工作委員會的組成,《張治中回憶錄》中這樣寫道:“會內還分設三個組:第一組中心工作是編輯國際叢刊,第二組中心工作是文藝寫作,第三組中心工作是敵情研究。”後來由於種種原因,這個委員會在抗戰末期被撤銷。文化工作委員會撤銷後,張治中對此一直深感內疚和不安。

1945年8月10日,中國得到日本投降的消息,舉國歡騰。但張治中卻深感憂慮,抗戰期間他一直負責與中共接觸,知道國內危機四伏,一觸即發。當時兩黨會談已陷於停頓,於是,張治中積極活動,渴望恢復和談。同年8月14日,在張治中等人努力下,蔣介石致電中共中央主席毛澤東,邀請毛澤東到重慶“共商大計”。之後,蔣介石又於20日、23日連發兩封電報,邀請毛澤東赴渝“面商國事”。24日,毛澤東複電蔣介石,“恩來同志立即赴渝晉謁,弟亦準備隨即赴渝”。25日,中共中央發佈《對於目前時局的宣言》,確定以和平、民主、團結、統一為全黨的方針和目標。

在這種背景下,作為國民政府代表,張治中與美國駐華大使赫爾利乘專機到延安迎接毛澤東主席。8月28日,張治中、赫爾利陪同毛澤東、周恩來、王若飛隨飛機抵達重慶。抵達時,毛澤東身穿藍色中山裝,腳穿黑色布鞋。一手揮著巴拿馬式的盆形帽,微笑著走下飛機。舉世矚目的重慶談判開始了。

重慶談判期間,毛澤東主席一直在張治中的桂園辦公休息,宴請會見各國駐華使節和各方代表也大都在此。據張治中隨從副官張立鈞回憶:“蔣介石和毛澤東會談多次,曾親臨桂園拜訪毛澤東並在樓前合影。這期間,各界知名人士來訪頻繁,有時要臨時加客飯,桂園的工勤人員就去附近餐館購買……桂園也是國共雙方代表的談判地,除了白天談,更多的是在晚間談,還經常談到午夜。”當時國共雙方談判代表分別是張群、張治中、王世傑、邵力子和周恩來、王若飛。雖然雙方距離甚遠,但經過40多天協商和會談,終於簽訂了一個協議,這個協議就是大名鼎鼎的《雙十協定》。後來張治中回憶說:“就是10月10日午後在我家客廳裡,毛澤東先生也在場,雙方所簽訂的外面叫做《雙十協定》的檔。”

重慶談判期間,張治中(右二)與毛澤東主席等在一起

為國共合作五次獻上金玉良言

抗戰期間,雖然實行了國共合作,但蔣介石心裡卻一直仇視中國共產黨。因此,當時敢在蔣介石面前說真話、獻良策的,只有張治中了。史料記載,為了國共合作,張治中曾五次向國民黨蔣介石獻上金玉良言。

第一次:1941年3月2日。針對國民黨在“皖南事變”中的反動行徑,張治中獻上金玉良言向蔣介石痛斥國民黨對國共合作處理的錯誤。良言講道:“為保持抗戰之有利形勢,應派定人員與共黨會談,以讓步求得解決。若猶是聽其拖延,其結果將對我無利而有害……”蔣介石看後,自知理虧,惱怒不語。

第二次:1945年11月。國民黨蔣介石又想再次發動內戰。張治中知道後,又獻上金玉良言,托人帶給蔣介石。金玉良言肯定對國共問題採取政治方式解決是獨一無二的方式,良言中表示,堅決反對重起內戰。良言說:“我國經八年之長期抗戰……民窮財盡,無日不在水深火熱之中……倘戰爭再度爆發,必益增人民之痛苦,違反人民之願望。”

第三次:1948年5月5日。此因5月1日蔣介石和李宗仁分別當選總統、副總統。張治中給蔣介石寫了一封長信,在信中指出中國已經到了最嚴重的階段,提出補正之道是:執行親蘇政策、和共政策、農民政策、改革土地制度。5月12日,張治中就收到了蔣介石的回電。蔣介石在電文中說:“來函與意見書今始詳閱,應再加研究後另行電告。”蔣介石電文說明對張治中的金玉良言較為重視。

第四次:1949年。張治中在1949年參與北平和平談判時,給蔣介石寫過長篇改革的金玉良言建議。在這之前,張治中曾在溪口勸蔣介石出國躲避,在北平更是感到蔣介石留在國內是對和平的最大障礙。

第五次:1946年1月。張治中代表國民黨參加軍調處三人小組,主張和平解決國內問題,為中國和平又獻上金玉良言。

1946年在延安留影(左起:周恩來、馬歇爾、朱德、張治中、毛澤東、林伯渠)

“和平將軍”為新疆和平解放作貢獻

1949年4月,張治中任國民黨政府和平談判代表團首席代表,到北平同中國共產黨代表談判,雙方議定了《國內和平協定》八條二十四款。此協定遭國民黨政府拒絕後,接受了周恩來的懇勸留在北平,併發表《對時局的聲明》。

1949年5月4日,行政院下令免除張治中西北軍政長官職務,改由郭寄嶠代理。同年6月26日,張治中發表《我對時局的聲明》,申明其“和平建國之政治主張以及國家與個人之政治新生”。同時鄭重宣佈脫離廣州國民政府。張治中是民國時期最高統治集團黃埔嫡系核心層高級將領“八大金剛”中唯一歸附中共的超重量級人士,對當時中國國民黨最高領導層具有較大震撼作用。同年8月,張治中應邀參加中國人民政治協商會議第一屆全體會議。同年9月,張治中致電陶峙嶽、包爾漢等,促使新疆和平解放,人民獲得新生,為此張治中被人們譽為“和平將軍”。同年10月,張治中被國民黨中央執行委員會決議開除國民黨黨籍。張治中終於解開枷鎖,當夜欣喜若狂。

中華人民共和國成立後,張治中歷任西北軍政委員會副主席、全國人民代表大會常務委員會副委員長、中華人民共和國國防委員會副主席、政協全國委員會委員、中國國民黨革命委員會中央副主席等職。張治中將軍對促進民族團結和社會主義建設事業作出了貢獻。1969年在北京病逝,享年79歲。

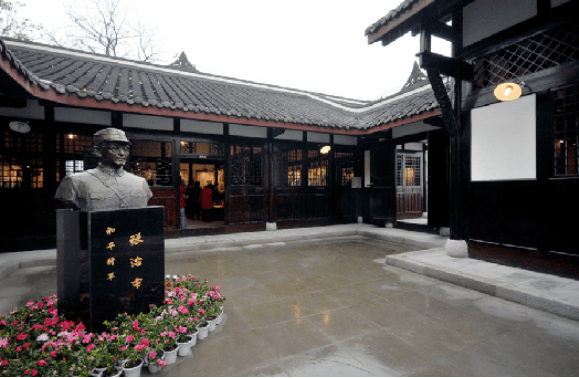

為緬懷張治中的革命功績,安徽省有關部門修繕了張治中故居。張治中故居建於1928年,原有5間4進6廂共26間房屋。門首懸有趙樸初先生題寫的“張治中故居”花崗岩匾額。室內按當年原樣陳列著張治中將軍的生活用品。離故居南約100米,是張治中先生創辦的黃麓師範。1988年6月,張治中故居被安徽省人民政府公佈為省級重點文物保護單位,1995年,被確定為巢湖市愛國主義教育基地,以此教育革命後代,繼承革命先驅遺志,發揚革命先驅精神。

張治中故居

來源:四川省地方誌工作辦公室

文/圖:胡平原(重慶市人民政府文史研究館特約研究員,重慶市中共黨史學會會員,重慶市作家協會會員,重慶市紀實文學學會會員,重慶市巴南區委黨史研究室《口述巴南黨史》編輯)